ひな人形、ひな祭りの歴史と由来

三月の巳の日に、疫病などが流行やすいと言うことで、無病息災を祈願する行事が行われてきました。

人の形をした(かたしろ)紙などで簡単な人形を

つくり、お酒やお供物を添えて、病気や災いを身代わりに背負ってくれますようにと、願いをこめて川や海に流しました。

こちらは『源氏物語』須磨の巻にも、3月の最初の巳の日(上巳の日)にお祓いが行われ、人形を舟に乗せて海の沖合いに流すお話があります。

流し雛

形代(かたしろ)が変わり現在でも受け継がれているのが「流し雛」です。

「雛流し」ともいわれ、悪い箇所(痛みのある部分)にその形代を撫で付けて痛みをうつし川に流す、これが雛祭り(雛人形)のルーツになったとも言われています。

現代では、木の葉を用いた「形代」を使わずに、「桟俵(さんだわら)」という藁(わら)で舟をつくり、その中に紙塑(しそ)=(紙粘土)で作ったお人形と願い事を書き入れた紙を一緒に入れて川に流すという行事が行われています。

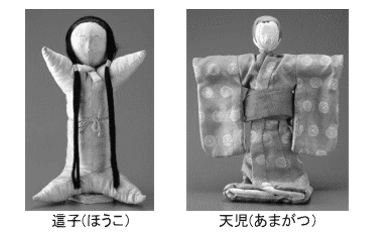

天児・這子(あまがつ・ほうこ)

身代わりとなる流し雛を身に付けたり、家の中で飾るようにしたのが天児・這子(あまがつ・ほうこ)といった人形です。

平安時代に飾られていた記録がある這子は、はいはい人形・はいこ人形とも言い、乳幼児の病気などを身代わりに背負ってもらう人形として、

枕元に置かれていました。

紙雛・立雛(かみびな・たちびな)

江戸時代までのひな人形は、「紙雛」や「立雛」が一般的でした。

最初は全て立っている姿のひな人形だったのです。面白いですね。

寛永雛・元禄雛(かんえいびな・げんろくびな)

江戸時代の初めに作られたのが座雛(すわりびな)の「寛永雛(かんえいびな)」

現代の雛人形と比べると、小さなサイズで、座った姿で、着ている衣裳も、きものに袴で、古い格好をしています。

次に古いのが、「元禄雛(げんろくびな)」

「寛永雛」に似ていますが、一回り大きく、着ている衣服は十二単のような衣裳に変わってきました。ただ、この頃のお雛様の飾り方は、一段か、二段の低い台にお雛様を飾る質素なものだったそうです。

享保雛・有職雛(きょうほびな・ゆうそくびな)

享保時代はより華やかなひな人形となります。この頃から人形の髪が黒い絹糸になり、女雛の冠は金属製の飾りを被るようになりました。

有職雛は、古来朝廷や公家、武家の制度に基づいた座り雛です。

文様や装束を正しく着せたひな人形です。

古今雛(こきんびな)

古今雛(こきんびな)とは、江戸後期に江戸で完成された雛人形。男雛は束帯、女雛は五衣唐衣裳(いわゆる十二単)と上級公家の正装を模すが必ずしも有職故実に則さず、華麗に仕立てている。女雛が単の袖を長く出し、垂髪に宝冠を被るのが特徴である。